サンゴの変遷

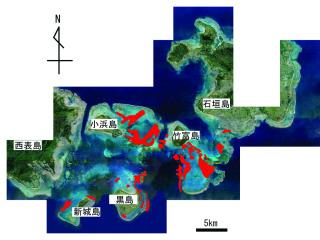

石西礁湖地区自然再生推進計画調査では、石西礁湖の現状を把握するためにサンゴ群集の分布を調査し、分布図を作成しました。

同様の分布図は過去1980年、1991年にも作成されおり、石西礁湖サンゴ群集の変遷を知ることができます。

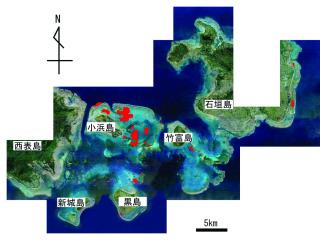

1980年

上図の赤色の部分は1980年の被度50%以上の枝状ミドリイシの分布域です。石西礁湖では、1970年代まで人為的撹乱も小さく、サンゴ群集は原生的な極

相状態にあったと考えられ、この分布図はその状況を示しています。しかし、1980年頃始まったオニヒトデ大発生による食害を受け、サンゴ群集は大規模に

衰退しました。

※「被度」とは、海底をサンゴが覆っている割合のことです。

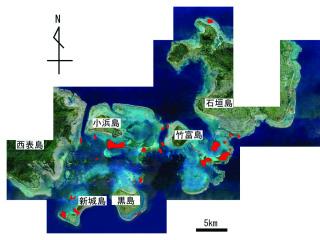

1991年

上図の赤色の部分は1991年のサンゴ高被度度分布域です。

1980年に比べサンゴ高被度分布域は小浜島周辺では増大していますが、竹富島南方及び西方、黒島周辺、新城島周辺では大幅に減少しています。

その後1990年代後半にはサンゴ群集は礁湖全体で回復に向かいました。

2003年

上図の赤色の部分は2003年のサンゴ高被度度分布域です。

1991年に比べ、サンゴ高被度分布域は小浜島北部で減少しているものの、小浜島南方、竹富島東方、新城島周辺では顕著に回復しています。

竹富島東方には枝状サンゴを主とする大規模な群集が分布し、竹富島西方にはスギノミドリイシ等の枝状サンゴが高被度で分布していました。

小浜島南方のやや水深の深い地域には広大なスギノキミドリイシを優占種とする群集が広がり、小浜島から東方に向かって分布していました。

また、新城島西方にはクシハダミドリイシなどテーブル状のサンゴが高被度で広く分布していました。

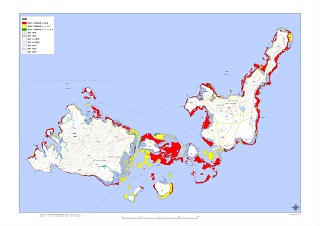

2017年

出典:平成29年度気候変動適応計画推進のための浅海域生態系現況把握調査業務(環境省生物多様性センター)

上図は2017年のサンゴ被度を示しています。赤色は5%未満、黄色は5~50%、緑色は50%以上です。

2003年時点の高被度域も、2007年や2016年に発生した大規模白化現象によりサンゴが大きく減ってしまいました。特に、竹富島周辺にみられたミドリイシ類は大きく失われています。

中〜高被度のサンゴがみられるのは石西礁湖の北礁付近のような外洋に面した部分や、流れの速い水道沿いのみとなっています。

現在は2016年の大規模白化の影響から少しずつ回復しているところです。